通縮,沉默的殺手:全球經濟面臨的深層威脅與政策應對

近年來,全球經濟在全球通膨與通縮的兩極擺盪中尋求平衡。當物價上漲引發民眾焦慮時,其對立面——物價持續下跌的「通縮」,卻是一個常被低估的「沉默殺手」。從歷史上的美國大蕭條到日本「失去的三十年」,再到當前美國經濟學家的通縮警示、中國產業「內捲」困境,乃至台灣房市的「量縮價穩」僵局,通縮的威脅正以多種面貌浮現。

你或許會問,物價下跌不是好事嗎?東西變便宜了,生活負擔不是減輕了嗎?可惜,在經濟學家眼中,持續性的物價下跌對經濟體來說,可能比通膨更具破壞力。本文將深入探討通縮的本質、其對全球經濟的深遠影響,以及各國政府與央行應如何應對這一結構性挑戰,幫助你我更全面地理解這股潛在的經濟逆流。

通縮的本質與惡性循環:為何物價下跌是經濟毒藥?

首先,讓我們來理解什麼是「通縮」(Deflation)。簡單來說,通縮就是一個國家或地區的整體物價水平持續且普遍地下降。這與短期的商品降價促銷不同,通縮是一種趨勢,意味著你的錢越來越值錢,但這聽起來不錯,為何卻是經濟毒藥呢?

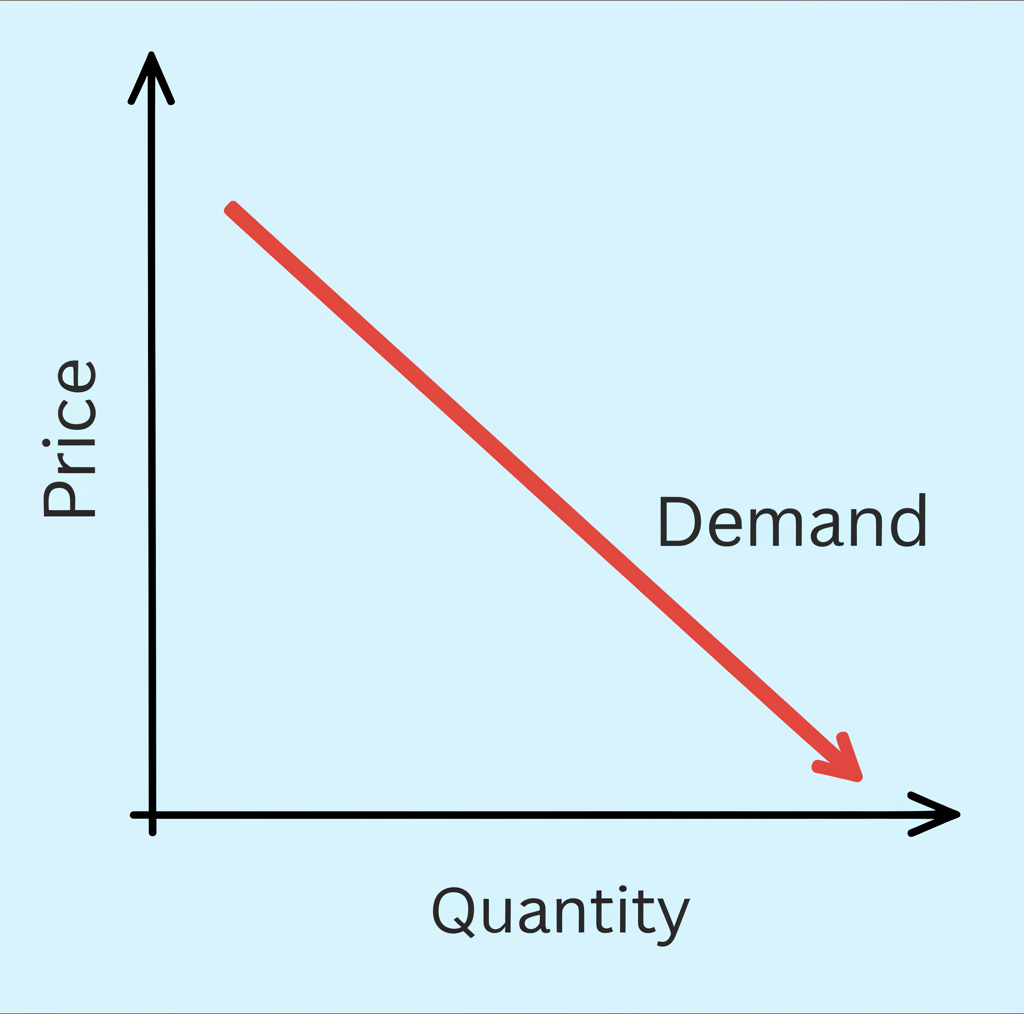

為了更好地理解通縮的危害,我們可以將其與我們更熟悉的通膨進行比較:

| 特性 | 通膨(Inflation) | 通縮(Deflation) |

|---|---|---|

| 物價趨勢 | 持續上漲 | 持續下跌 |

| 貨幣購買力 | 下降 | 上升 |

| 消費行為 | 鼓勵即時消費 | 延遲消費 |

| 對債務人影響 | 實質負擔減輕 | 實質負擔加重 |

| 對經濟影響 | 溫和通膨有利經濟 | 長期通縮嚴重損害經濟 |

當物價持續下跌,會引發一系列的惡性循環。想像一下,如果你預期未來手機會更便宜,你現在會急著買嗎?答案通常是「不會」。這種「消費延遲」的心態,會導致市場總需求持續疲軟,商品滯銷。廠商為了清庫存,被迫進一步降價,利潤空間被壓縮,甚至虧損。在這種情況下,企業會怎麼做?

在通縮的初期階段,一些經濟指標往往會顯現出警訊:

- 大宗商品價格下跌: 原油、金屬等基礎原材料價格率先走低,反映出全球需求疲軟。

- 企業庫存積壓: 商品銷售不如預期,企業囤積大量庫存,為後續降價促銷埋下伏筆。

- 貨幣流通速度減緩: 民眾和企業傾向於持有現金而非消費或投資,導致貨幣在經濟體內流動緩慢。

- 減少生產: 因為商品賣不出去,自然減少生產,甚至關閉工廠。

- 裁員減薪: 為了降低成本,企業可能會裁員,或凍結員工薪資,甚至被迫降薪。

- 投資停滯: 企業看不到獲利前景,自然不會擴大投資。

這些舉動又會進一步導致失業率上升、工資下滑,民眾手上的錢變少,消費能力和意願更低,形成一個完美的負向循環。經濟學家歐文·費雪(Irving Fisher)提出的「債務-通縮理論」(Debt-Deflation Theory)更是點出了通縮最可怕的一面:

| 名詞 | 說明 | 通縮下的影響 |

|---|---|---|

| 名義利率 | 銀行貸款時約定的利率 | 通常變化不大 |

| 實際利率 | 名義利率減去通膨率(或加上通縮率) | 物價下跌使實際利率顯著升高 |

當實際利率升高,意味著你的貸款利息實際上增加了,因為你未來要用更「值錢」的貨幣來償還債務。這對背負債務的全社會(居民、企業、政府)來說都是沉重的打擊。企業的貸款成本增加,更難以經營;個人的房貸、車貸負擔變重;政府的公共債務也顯得更加龐大。這會導致大量的債務違約,銀行產生大量不良資產,進而收緊放貸(「惜貸」),使得整個金融體系陷入困境,進一步打擊消費與投資,使經濟陷入更深的泥淖。

歷史經驗告訴我們,通縮一旦形成便難以扭轉。像美國在1929-1933年的「美國大蕭條」時期,物價下跌與失業率飆升同步發生,導致社會動盪。而日本在「失去的三十年」中,也長期深陷通縮與低成長的泥沼,解決成本隨著時間推移而持續提高。

全球通縮風險升溫:美國、日本與中國的警訊

通縮不是遙遠的過去式,它正以不同的樣貌威脅著當前的全球經濟。你可能聽過經濟學家對美國可能面臨「通縮衝擊」的示警,這背後有哪些驅動因素呢?

全球主要經濟體正因各自的結構性問題面臨通縮壓力:

| 國家/地區 | 主要通縮壓力來源 | 潛在影響 |

|---|---|---|

| 美國 | 關稅政策、移民管制、人口老化 | 消費需求下降,經濟成長放緩,重蹈日本覆轍 |

| 日本 | 泡沫經濟破裂後長期需求不振,人口老化 | 長期低成長、低物價、低工資的「失去的三十年」 |

| 中國 | 產能過剩、內部競爭(內捲)、需求疲軟 | 企業利潤下滑,惡性價格戰,就業與薪資受衝擊 |

- 關稅政策: 川普政府時代實施的關稅政策,雖然表面上保護了國內產業,但高關稅意味著進口商品變貴,初期會推高物價。然而,這種高物價最終可能導致消費者減少支出,當總需求相對供給下降時,反而會拉低物價,形成通縮壓力。

- 移民管制: 嚴格的移民管制政策減少了新移民的流入。移民不僅是勞動力,更是重要的消費者。他們的減少直接衝擊了消費支出,進一步壓低物價,並可能傷害經濟成長。

- 人口老化: 美國和許多已開發國家一樣,面臨嚴峻的人口老化問題。老年人通常儲蓄傾向較高,消費傾向較低,這會導致社會整體消費需求下降,拖累經濟成長,加劇通縮趨勢。

這些結構性因素可能使美國重蹈日本的覆轍,陷入長期通縮與經濟停滯的困境。而提到長期通縮,日本的「失去的三十年」就是一個活生生的例子。在1990年代泡沫經濟崩盤後,日本長期面臨物價不漲、工資不漲、經濟不漲的局面,央行即使祭出超寬鬆貨幣政策,也難以擺脫通縮陰影。

放眼亞洲,中國經濟也正經歷一場「內捲」風暴。這個詞最初形容社會內部過度競爭,現在則被用來描述中國產業因產能過剩、需求疲軟而陷入的惡性價格戰。從電動車到消費電子,各行各業都在殺價競爭,導致企業利潤顯著下滑,尤其是煤炭、石油天然氣、紡織等傳統行業更是首當其衝。這種現象本質上也是一種通縮壓力的體現,因為企業為了生存,不得不壓低價格,這會將通縮的壓力向下游傳導,甚至影響到就業和薪資。

中國「反內捲」運動:從價格戰到產業結構重塑

面對日益嚴峻的「內捲」困境,中國政府已意識到其對經濟穩定性的威脅,並積極推動「反內捲」運動。這不僅僅是口號,更是一系列旨在規範市場競爭秩序、解決產能過剩問題的政策措施。你會問,政府具體做了哪些事呢?

首先,針對長期飽受爭議的產能過剩問題,政府採取了嚴格控制傳統產業新增產能的措施。例如,在煤炭、鋼鐵等高污染、高耗能產業,政府不再輕易批准新的投資項目,甚至鼓勵落後產能淘汰。同時,也鼓勵新興產業進行併購重組,希望透過大魚吃小魚的方式,形成規模更大、效率更高、競爭力更強的產業巨頭,避免小打小鬧的惡性競爭。

再者,政府也正努力規範市場秩序,打擊不正當競爭行為。這包括了對價格壟斷、惡意傾銷等行為的監管。其核心目標是希望企業能夠將重心從單純的價格戰,轉移到技術創新和品質提升上,推動所謂的「新品質生產力」。

透過「反內捲」運動,中國政府期待能達成以下長遠目標:

- 提升產業附加價值: 鼓勵企業從低價競爭轉向高技術、高附加價值的產品開發。

- 優化資源配置: 淘汰落後產能,將資源引導至更具競爭力與創新潛力的產業。

- 增強國際競爭力: 培養具有全球競爭力的產業巨頭,避免國內惡性競爭消耗實力。

然而,這項政策也帶來了新的挑戰。清理落後產能、鼓勵企業重組,雖然長期有利於產業升級,但在短期內卻可能導致部分工廠倒閉,進而引發失業問題。對於那些原本依賴低價競爭生存的小型企業來說,轉型升級的壓力巨大。因此,中國政府在推動「反內捲」的同時,也需要思考如何建立更完善的社會安全網,以應對可能出現的就業衝擊。

台灣房市的「量縮價穩」:政策與市場的拉鋸

把目光轉回台灣,你我最關心的莫過於房價。近年來,台灣中央銀行為了抑制房市過熱,陸續實施了多項「打房」政策,例如限貸令、信用管制等。這些政策旨在提高購屋的資金門檻,降低投資客的槓桿操作空間,希望藉此讓房價降溫。

那麼,這些政策真的讓房價大跌了嗎?你可能會發現,市場上出現了一個有趣的現象,叫做「量縮價穩」。意思是,房市的交易量確實明顯下滑了,但房價卻幾乎沒有鬆動,甚至在某些熱門區域還持續上漲。這是為什麼呢?我們可以從幾個角度來分析:

台灣房市「量縮價穩」的現象可由以下幾個指標觀察:

| 指標 | 去年同期 | 當前情況 | 市場趨勢 |

|---|---|---|---|

| 每月房屋交易量 | 約 2.5 萬戶 | 約 1.8 萬戶 | 明顯萎縮 (-28%) |

| 平均房價指數 | 150 點 | 152 點 | 微幅上漲 (+1.3%) |

| 房貸利率 | 約 1.8% | 約 2.1% | 略微上升 |

| 新屋開工數 | 約 3 萬戶 | 約 2.2 萬戶 | 減少 (-27%) |

- 屋主缺乏急售壓力: 在低利率環境下,許多屋主的房貸壓力相對較輕,他們並不急於降價求售。加上台灣人普遍有「有土斯有財」的觀念,惜售心態濃厚。

- 土地營建成本高昂: 近年來,土地價格和營建成本持續上漲,使得建商的推案成本居高不下。這些成本最終都會反映在房價上,難以大幅調降。

- 自住需求支撐: 雖然投資客被抑制,但剛性自住需求依然存在。許多首購族和換屋族仍有購屋需求,這為房價提供了底部支撐。

- 通膨預期: 部分民眾仍將房產視為對抗通膨的工具,認為持有房產比持有現金更保值。

雖然央行的政策有效抑制了投機炒作,但也帶來了另一個問題:它提高了購屋的資金門檻。對於首購族來說,當貸款成數下降、審核趨嚴時,他們需要準備更多的自備款才能買房,這使得原本就難以負擔的房價變得更加遙不可及。因此,我們可以看到政策雖然成功「量縮」,但在「價穩」的背後,卻是首購族購屋難度增加的現實挑戰。

宏觀政策的抉擇:在通脹與通縮間尋求穩定

從上述案例中,我們可以清楚看到,無論是通脹還是通縮,對經濟都會造成嚴重的破壞。那麼,各國政府和貨幣當局在面對這些挑戰時,應該如何抉擇呢?

現代宏觀經濟政策的核心目標之一,就是「保持價格穩定」。這意味著貨幣當局的首要任務是避免劇烈的通脹或通縮。經濟學家普遍認為,一個溫和、可控的通脹(例如每年2%左右)對經濟成長是有利的,因為它能鼓勵消費和投資,減少「消費延遲」的誘因。

為了達成這個目標,自主貨幣政策就顯得至關重要。歷史上,金本位制因為將貨幣發行量與黃金儲備掛鉤,限制了貨幣當局的自主性,使得它們在面對經濟危機時,無法透過調整貨幣供應量來有效應對通縮,最終也因此退出了歷史舞台。如今,各國央行透過調整利率、實施量化寬鬆或緊縮等手段,來管理市場上的貨幣供應量,希望能熨平經濟週期波動,實現經濟的良性增長。

面對通縮這個「沉默的殺手」,政府和央行需要:

- 積極應對: 不應低估通縮的危害,必須及早採取行動。

- 擴大需求: 透過財政政策(如增加公共支出、減稅)和貨幣政策(如降息、量化寬鬆)來刺激消費和投資,提振總需求。

- 結構性改革: 解決導致通縮的深層結構性問題,例如中國的產能過剩,或美國的人口老化帶來的消費力下降。

- 穩定預期: 透過清晰的溝通,引導民眾和企業對未來物價和經濟走勢形成穩定預期,避免消費延遲和投資停滯。

然而,實施這些反通縮政策也面臨諸多挑戰:

- 政策傳導時滯: 貨幣或財政政策從實施到對經濟產生實際影響,往往需要數月甚至更長的時間。

- 「流動性陷阱」: 在極端通縮環境下,即使央行大幅降息,民眾和企業仍可能因預期物價持續下跌而選擇儲蓄而非消費或投資。

- 國際協調困難: 全球化背景下,一國的通縮壓力可能透過貿易傳導至他國,需要國際間的政策協調,但這往往難以實現。

總之,政府應透過調整政策,如同駕馭船隻,在通脹與通縮的海洋中,尋找一條平穩的航線,以實現經濟良性增長,並提高居民的生活水平。

結語:理解變局,掌握先機

通縮不再是遙遠的經濟學概念,而是全球經濟體正共同面對的現實挑戰。無論是潛在的美國通縮衝擊,還是中國的產業內捲,抑或是台灣房市的僵局,都凸顯出需求不足、結構性失衡及政策傳導複雜性。這些現象都指向一個核心訊息:物價持續下跌的通縮,對經濟體來說是巨大的威脅。

面對這個「沉默的殺手」,各國政府與貨幣當局必須從歷史經驗中汲取教訓,採取果斷且具前瞻性的宏觀政策,不僅要避免重蹈覆轍,更要積極引導經濟結構轉型,以實現長期穩健增長,確保民眾福祉。對於你我個人而言,理解這些宏觀趨勢,調整消費與投資策略,方能在變局中掌握先機。

【免責聲明】本文僅為財經知識分享與教育目的,不構成任何投資建議。讀者在做出任何投資決策前,應尋求專業財務顧問的意見,並自行承擔投資風險。

常見問題(FAQ)

Q:通膨和通縮最主要的區別是什麼?

A:通膨是指物價普遍持續上漲,導致貨幣購買力下降;而通縮則是物價普遍持續下跌,導致貨幣購買力上升。簡單來說,通膨讓錢變薄,通縮讓錢變厚。

Q:為什麼經濟學家認為通縮比溫和通膨更具破壞力?

A:溫和通膨能刺激消費和投資,有利於經濟成長。但通縮會導致消費者預期未來物價更低而延遲消費,進而導致需求疲軟、企業利潤下降、裁員減薪,形成惡性循環。此外,通縮還會實質性加重債務負擔,引發債務違約潮,嚴重衝擊金融體系。

Q:各國中央銀行在應對通縮時能採取哪些主要措施?

A:中央銀行主要透過貨幣政策來應對通縮,包括降低基準利率以刺激借貸和投資、實施量化寬鬆(如購買政府債券)以增加市場貨幣供給,以及透過前瞻性指引穩定市場對未來物價的預期,鼓勵消費和投資。

- 虛擬貨幣交易平台推薦:新手到專家必讀的挑選指南,教你安全交易不踩雷 - 2025 年 10 月 1 日

- 比特幣美股:ETF開啟數位黃金新紀元?5大投資策略與風險解析 - 2025 年 10 月 1 日

- SOL幣目標價:深度解析Solana未來潛力,2030年有望衝破1500美元?掌握5大關鍵因素與投資策略 - 2025 年 10 月 1 日